うどんと言えば

『さぬきうどん』という人も多いのではないでしょうか?

発祥地は香川でしょ!と思いきや・・・違います✋

実は、福岡市博多区と言われています。

えーーーーー!!!

って思った方

私も同じ気持ちでした。

という訳で今回、うどんの発祥地について情報を紹介します。

1.歴史

時代: 宋 (960年~)

宋へ留学した日本人の僧たちは、

異国の食文化を日本へと持ち帰りました。

中国人の僧たちも

母国の食文化を日本に持ち込み、寺院を中心に伝播してやがて同化していきました。

宋との交流の拠点になったのが

九州の博多です。

そこには、当時「大唐街🏙」という中国人街がありました。

鎌倉時代:仁治2年(1241年)

そこの貿易商人、

👦謝国明(しゃこくめい※宋の貿易商人。博多に住んでた人)

の援助で宋に渡った

👨円爾(えんに)=聖一国師(しょういちこくし)←こっちは死後の名前※静岡県駿河出身

という僧がいました。

謝国明の援助を受け円爾は承天寺を開山しました。

宋で文化・技術と多くのことを学び、日本にそれらを持ち帰り

うどん・そば・羊羹・まんじゅうなどの製法を

承天寺で伝えたと言われています。(諸説あり)

宋に元々あったのは

「索餅(さくべい)」とか「餺飥(はくたく)」と言われる

今のみんなが知っているうどんとは全く別だったそうです。

それが、日本に来て変わったようですね!

2.なぜ、さぬきうどんの方が知名度が高い?

■讃岐うどんの歴史

起源には諸説あり、真相はいまだ不明・・・

①1200年前に空海が遣唐使として派遣され、中国の西安で学んだ製法を生誕地の香川県に持ち帰った説

②500年程前の室町時代の石臼伝来により中国から朝鮮半島を経て伝わった説

③江戸中期の元禄時代こんぴら参りを起源として発展した説

讃岐で生まれたえらいお坊さんで功績を伝える為

空海伝承説が浮上し、有力候補となったのではないかと言われています。

“中国人は特に塩分を嫌うため現在のようなうどんが中国から伝わったというのは怪しい”と考えている方もいます。

■こんぴら参りで食す人が増える

香川で有名な『金刀比羅宮(こんぴらさん)』

ここは江戸時代から『海の神様』として全国からの信仰を集めていました。

こんぴらさんへ行くまでの途中に綾川(丸亀市綾歌町)という川があり、宿場町としても栄えている地域がありました。

そこの水の流れを利用し水車で石臼を回し小麦粉を製粉していました。

その関係で綾川流域が讃岐うどんの発祥の地とも言われています。

このこんぴら参りの門前で食べた讃岐うどんの美味しさが全国に伝わったものと思われます。

昔の話で確かではなく、諸説ありです。

琴平町が発祥地派と綾川町が発祥地派と分かれているようです。

■適した気候と風土で生産が築き上げられた

①雨量が少ない

→かんばつに悩まされ、米があまりとれない

→水はけのよさと扇状地のこともあり上質な小麦ができた

小麦を工夫してうどんを生み出した!!

②瀬戸内海が近い

→品質の良い、いりこがとれる

→塩の生産が盛ん

→近くの小豆島では醤油の生産が盛ん

③綾川の水量が安定している

→川の両側が広い河口に比べて上流付近は渓谷で狭く水がしみ込みにくい地形

風車を使って小麦をひき、うどんに使う小麦粉作りが盛んだった

うどん作りに大切な

小麦・いりこ・塩・醤油・水がそろう環境となっています。

これらから、うどんをよく作り食べていたそうです。

米がとれなかったことから

米より小麦⇒うどんをつくる

これが香川の人が日常、多く食す、きっかけになったと思われます。

■本格的に広まったのは江戸時代以降、戦後の話

日本人の食生活の大きな変化が訪れたのは

第二次世界大戦後(1945年以後)です。

急速な経済復興と人口の急増により大きく変わっていきました。

小麦粉や塩が自由に入手できたのもその頃・・・の話。

麺をつくる機械等、その動力であるモーターなどの普及も戦後以降となる。

その為、それまでは大量生産が出来ず、今のように多くは出回っていなかったとされる

日本の麺業界の発展は

1970年(昭和45年)の大阪万博頃と言われている。

そこで、麺の専門店ができたり、外食産業が入ってきている。

チェーン店ができたりし、多くの人が食す機会が広がっている。

この万博に讃岐うどんの実演がされ

讃岐うどんの第一次ブームが来たと言われています。

■讃岐うどんブームの到来

1989年(平成元年)

「讃岐うどん巡りはレジャー。香川は讃岐うどんのテーマパークなんです。」

と面白がる人が現れた。

ブームの仕掛け人は

当時タウン誌の編集長で、

現在は四国学院大学教授を務める田尾和俊さんと言われている。

“あやしい立地のうどん屋に入った経験”

“地元の変わった住民達”

“ささっと食べて65円払って帰っていく。面白い! これはレジャーになる”

そんなことを感じた田尾さんは

香川県の穴場うどん店探訪記「ゲリラうどん通ごっこ」の連載を始めた。

雑誌なのに・・・

写真は無し

地図もあえておおざっぱ

にしたと言う・・・。

記事を読んで“探しても行きたい”と思った人達が

やっとの思いでたどり着いた時の感動は大きかったようです!!

県内の若者から火が付いた

“うどん屋巡り”

次第に、雑誌、テレビに取り上げられ、全国へ広まったとされています。

ネットで

“あそこのうどんが美味しいよ”

等口コミも増え、一気に広まっていったとされています。

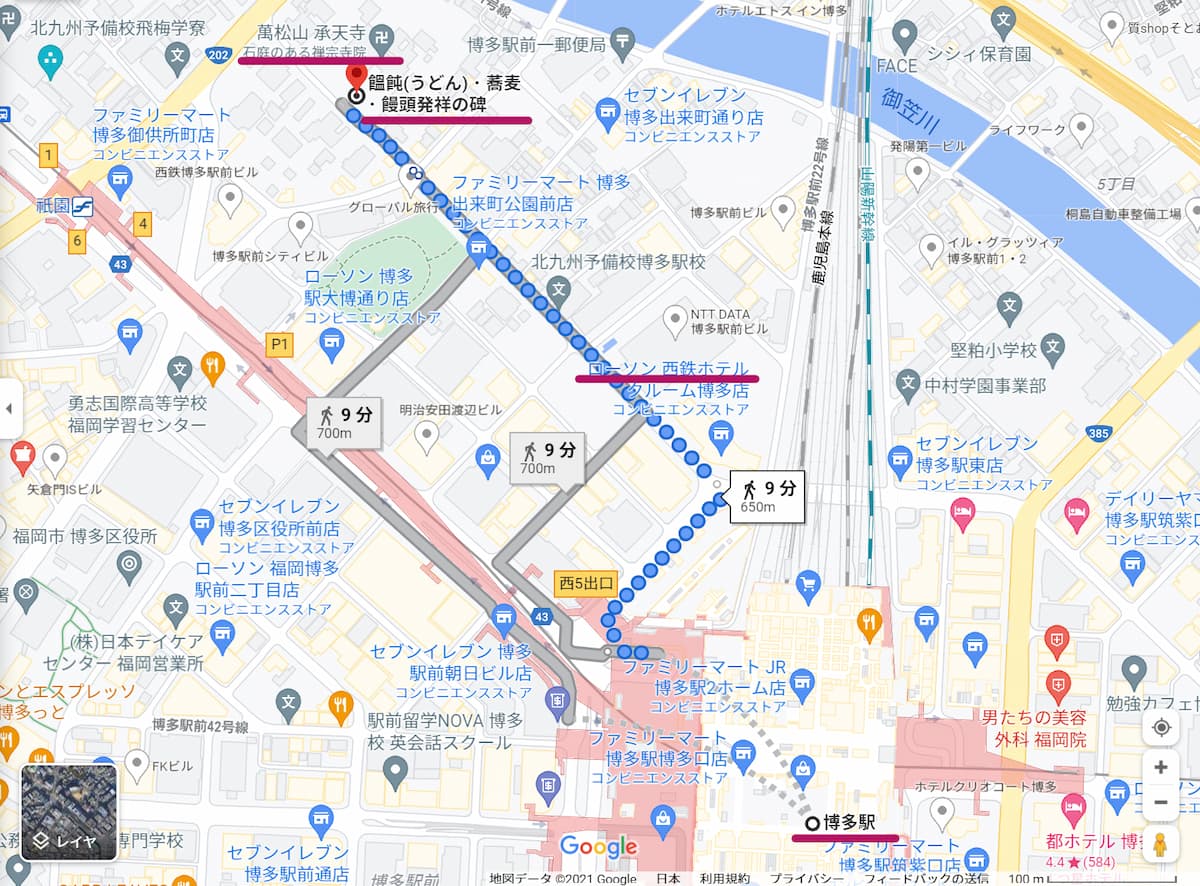

3.発祥地の今

今も宋から小麦文化を持ち帰り伝えたとされる

【承天寺】が博多駅近くにあります。

住所:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目29

博多駅から約5分ぐらい歩くと[承天寺通り]があります。

※写真は博多駅とは反対方面から歩いた写真です。

歴史ある面影が残る門があります。

無料で中に入ることができます。

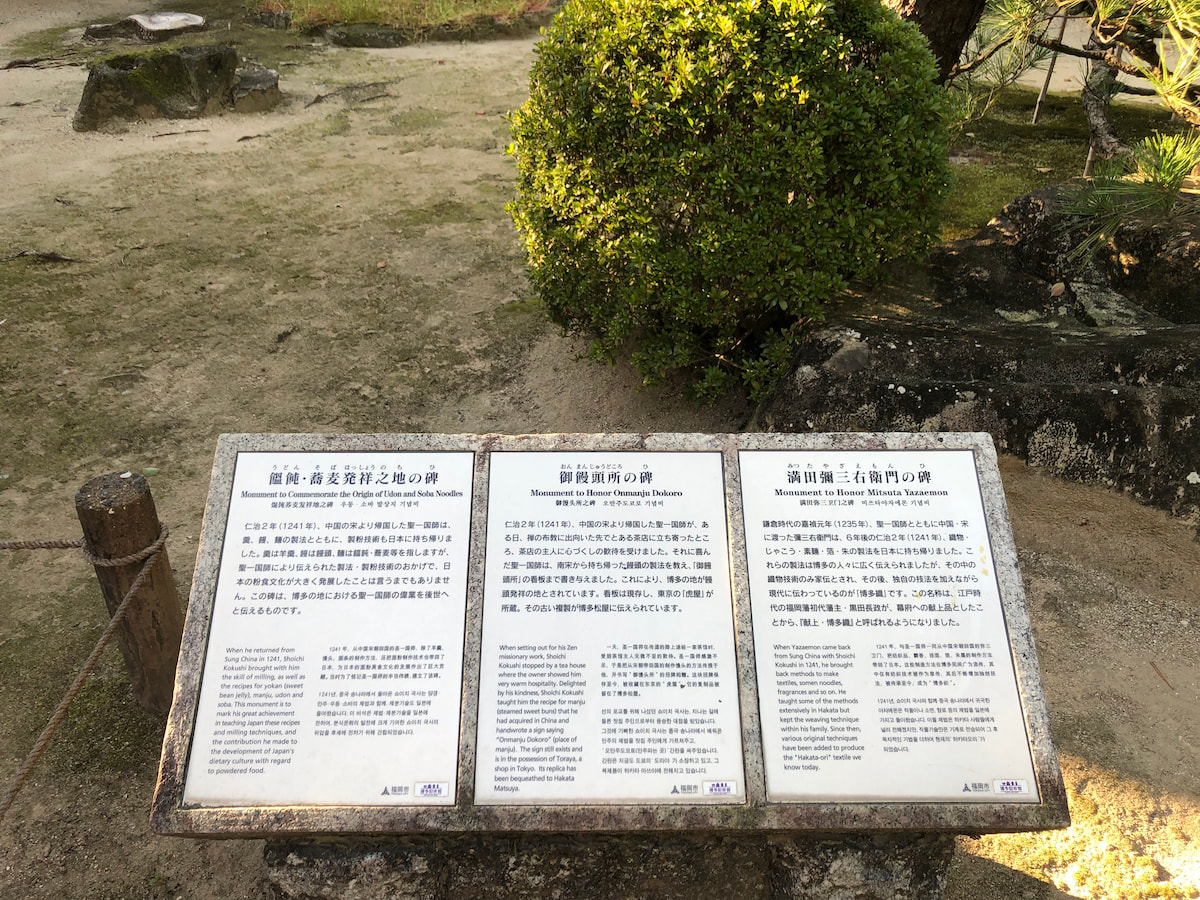

左から

■饂飩(うどん)・蕎麦(そば)発祥之地の碑

■御饅頭所(おまんじゅうどころ)の碑

■満田彌三右衛門(みつたやざえもん)の碑

3つまとめて説明書きがあります。

石像は説明書きから少し離れたところにあります。

(目の前にあるのはあるのですが、木や石を超えた先にあります)

ロープが張ってあり、近づくことはできませんでした。遠くから撮りました。

真ん中のお饅頭が一番立派に見えてしまう・・・。

参考

満田彌三右衛門は

粉文化を持ち帰った圓爾(えんに)と共に宋へ旅立った一人です。

当時の渡航は命がけだったと言われています。

宋に6年間滞在し、織物、朱、箔、素麺、麝香丸(じゃこうがん)の5つの製法を修得し博多に持ち帰っています。

それらは博多の人に多く伝えられています。

その中でも、織物技術のみ家伝とされ、独自の技術を加え現在に伝わっているのが

【博多織】です。

彼の夢がなければ、博多織は生まれていなかったと言われています。

4.まとめ

発祥地は博多説と香川説があると言われていますが、

歴史の流れから、いろいろ調べた結果、

博多説が有力だと思われます。

宋との貿易により交流があった博多だったからこそ

小麦文化を持ち帰り、日本の食べ物へアレンジしたことにより

うどんが生まれたと思われます。

香川の方がうどんで有名になったのは、

うどんを作る環境が博多よりより適していたから

米がなかなか取れず、小麦の方がよく食されていたから

食べる人が多く、親しまれていったのではないかと思われます。

コシがある讃岐うどん✨

やわやわの福岡うどん✨

どちらも美味しいのは長年の歴史から

人々に愛され文化が引き継がれていったことからではないでしょうか?

美味しいうどんが食べられる今があるのは

昔の人は命がけで宋へ渡り文化と技術を持ち帰ったおかげです✨✨

感謝していただきます!!

最後まで読んでいただきありがとうございました🐣

2021-10-09